그렇게 계약한 집은 물론 이전에도 사람이 살던 집이었습니다. 원래의 집은 3개의 공간으로 나누어져 있었습니다. 앞에는 왼쪽으로 작은 작업실(로 보이는 무엇)과 수학 학원이 있었지만, 작업실은 계약이 만료되어서 정리 중이었고, 수학 학원은 코로나의 여파인지 문을 닫고 있었습니다. 안쪽의 한옥에는 거주는 다른 곳에서 하시고 주말만 근처의 인왕산에 가시고 꽃을 키우기 위해서 집을 빌려 두었다는 부부가 계셨습니다.

이전의 집주인은 투자용으로 사두고, 너무 작은 땅이라 양쪽 옆집에 누구라도 땅을 내어놓으면 합필해서 좀 더 큰 규모의 건물을 짓고 싶다고 기다리셨던 모양입니다. 그래서 값이 오르고 땅을 팔아도 떨떠름한 표정을 지으셨는지 모르겠습니다. 동네를 배회하면서 들은 소문에 의하면 왼쪽 집에서 팔겠다 말겠다를 3번 정도 번복하시면서 포기하고 그냥 세를 둔 모양이었습니다. 요즘도 제가 공사 준비로 얼굴이 보이면 매번 “같이 지었으면 더 크게 짓는데!” 하십니다.

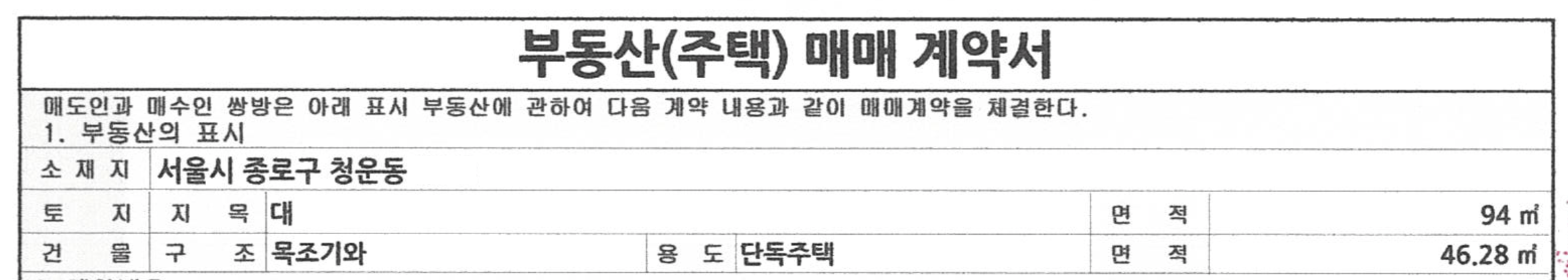

새로운 집을 짓기 위해서는 무엇보다 땅이 준비되어 있어야 합니다. 준비에는 여러 가지 종류가 있지만 우선 계약만 한 상태이니까 잔금을 치러야 합니다. 초특급으로 짓기 위해서는 이전 소유자의 동의를 얻어서 잔금을 치르기 전에도 건축 허가를 받을 수 있습니다만, 계절은 이미 늦가을이었고 콘크리트로 짓는 한 공사에 좋은 시기는 아니었습니다. 그리고 아무리 작은 집에서도 살 수 있다는 자신감이 넘치더라도 어떻게 살지 디자인이라는 걸 좀 해봐야 할 테고, 시간이 좀 필요했습니다.

상대방은 상대방대로 세입자의 이사 준비라든가 몇 가지 이유로 서로 3월 초를 잔금일로 하고 앞으로 좀 당겨지는 건 오케이라는 합의였습니다.

<덕용이는 새 집에서 잘 살 수 있을까?>

제 머릿속에는, 그럼 약간의 여유가 생겼다며 11월부터 2월까지는 디자인을 하고 3월에 착공하면 되지 않을까? 라는 환상이 있었는데, 결국 다른 일만 하다가 연말연시가 지나가고, 세입자들이 모두 이사를 마쳤다는 이야기를 듣고, 설날이 얼마 남지 않아 설날은 지내고 라는 식으로 조금 미루고 잔금을 치르게 되었습니다. 단순히 주머니에서 돈을 꺼내 드리고 땅을 가지고 오는 거면 좋았을 텐데, 은행 대출이라는 거대한 파도를 타넘기 위해서 몇 번이고 도장이 가방에 잘 들어 있나를 확인해야 했습니다.

<슬슬 어딜가도 디테일이 어떤가 신경이 쓰이기 시작한다>

기본적으로는 좀 구식인 집을 짓자고 생각했습니다. 발전되어 있는 기술을 뺀다기보다는 몇 년 후에 어딘가 고장이 나서 고치게 되더라도 누가 봐도 여기가 고장인데 이렇게 고치면 되겠군 하는 집으로 만들고 싶었습니다. 디지털이 가득해서 더 이상 순돌이 아버지가 티브이를 고칠 수 없게 되는 순간을 피하고 싶었달까, 너무 유행에 비슷한 냄새가 나는 집을 피하고, 오래 살더라도 “그래 뭐 이런 디자인이지” 하는 집으로 만들고 싶었습니다.

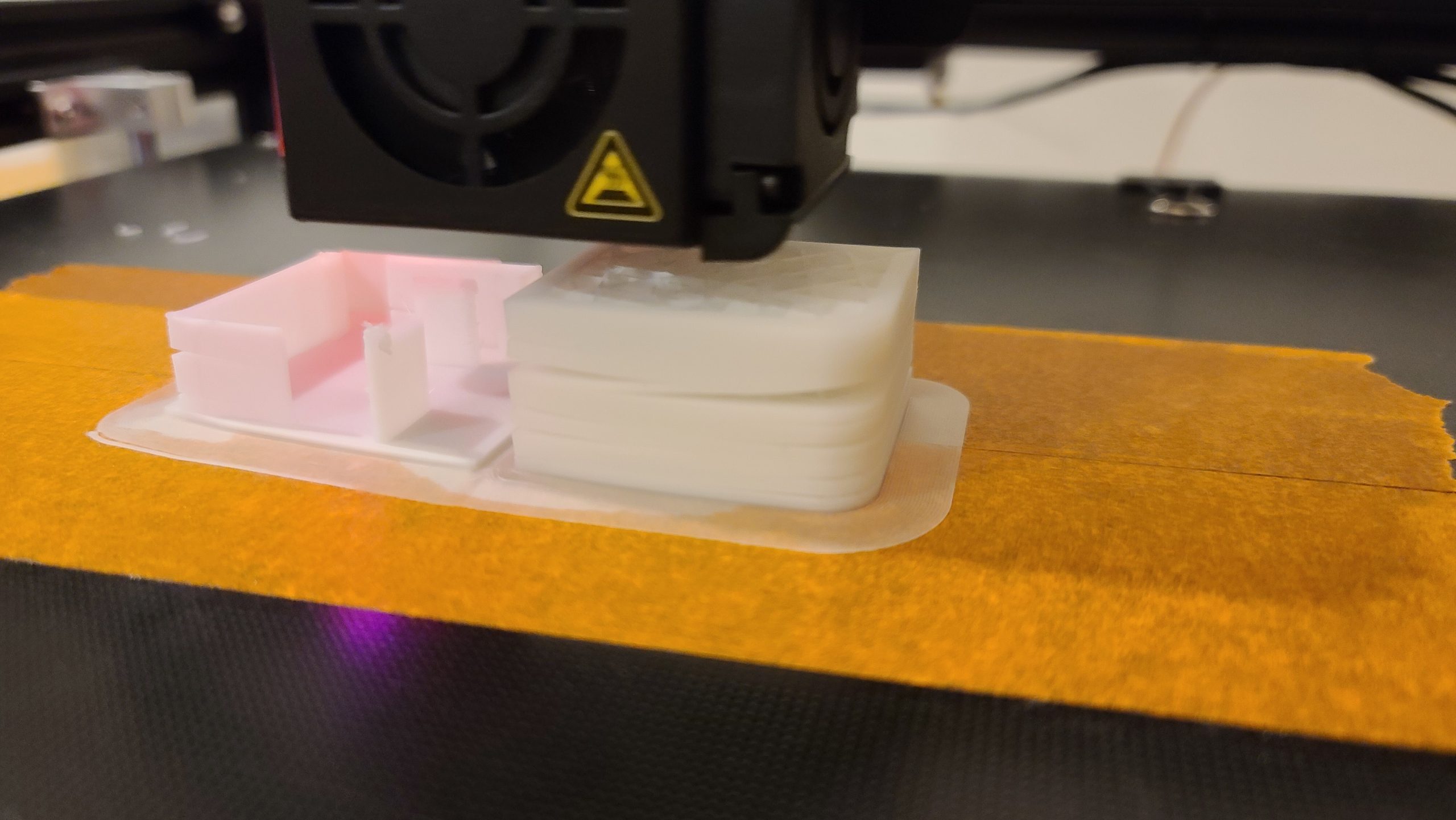

<3D 프린트의 과정에서 이미 정신이 무너지고 있습니다.>

물론 말만 그렇게 하고 그게 뭔지 아직 모르고, 디자인은 무슨 주경야독도 아닌데 밤에 잠깐, 쉬는 시간에 잠깐 하는 식으로 스케치는 밀도를 내지 못하고 있었습니다.